滝 和郎

- センター長

当センターは、24時間365日体制で急性期脳卒中の診断・治療を行っています。

くも膜下出血は脳卒中の一つで、激しい頭痛が症状の特徴です。医学の発達した現在でも1/3の方が亡くなり、1/3の方に障害が残ってしまうとても怖い病気です。脳卒中の中では比較的若い方(40~50代)に多く、働き盛り世代の急死原因になります。あなたの身内にくも膜下出血、または脳動脈瘤(脳の血管にできるふくらみ)の方がいらっしゃる場合、あなたがくも膜下出血になる確率は高くなります。

激しい頭痛がある場合は、すぐ病院に来てください。

黒矢印の白い帯状のものが出血です。

頭のCT検査や、MRI検査、あるいは腰椎穿刺(背中から注射器で髄液を採取します)が行われて、くも膜下出血かどうかを診断します。くも膜下出血と診断された場合は、即入院となり、出血の原因を調べます。多くの場合、脳動脈瘤が見つかります。

この破裂した脳動脈瘤はすぐに治療しないと、非常に危険です。くも膜下出血はだらだらと出血し続けているのではなく、一時的に止血できていることがほとんどですが、治療をしないと再び出血することになります。再出血した時には、死亡率が上がると言われています。このため、破裂した後にすぐ病院に行き、治療することがあなたの命を救うことになるのです。

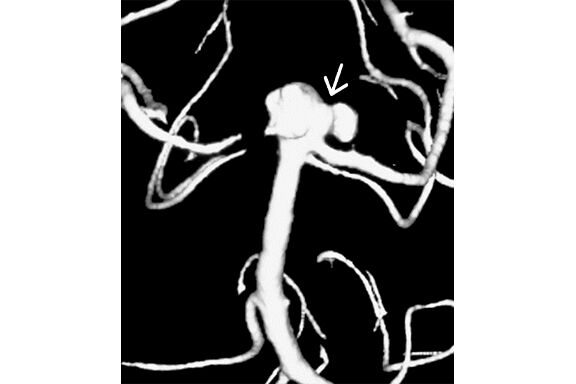

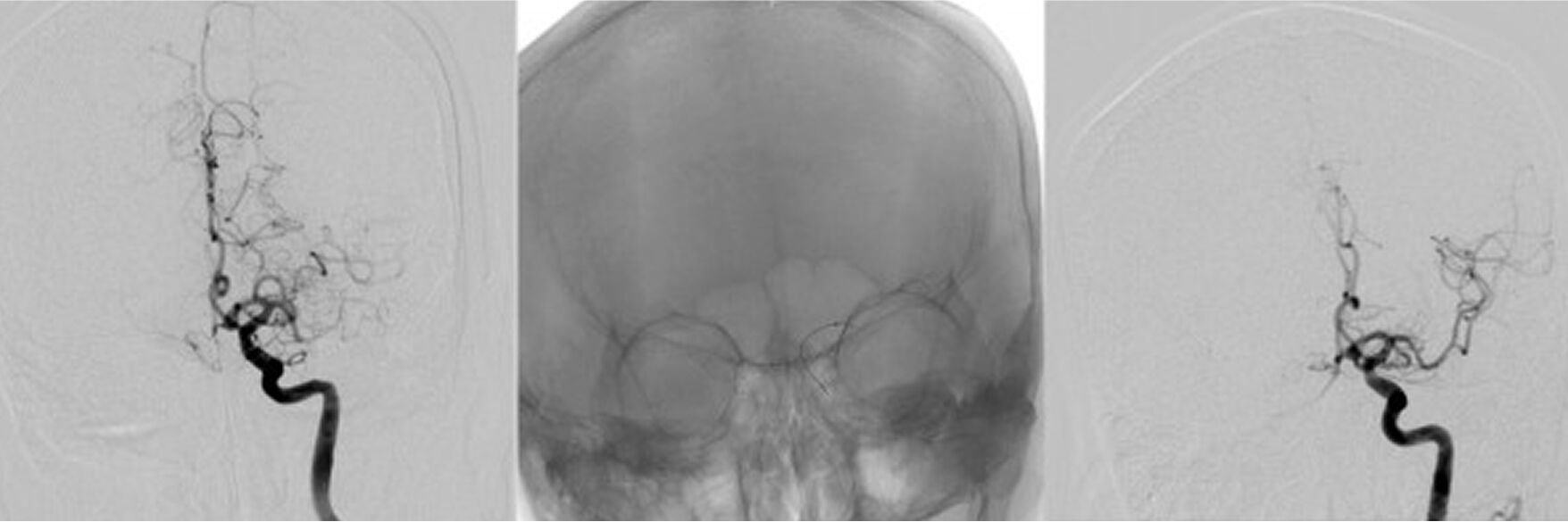

CT検査でくも膜下出血と診断されたので、ただちに脳血管造影検査を行います。矢印が破裂した脳動脈瘤でふたこぶになっています。

治療は大きく2種類あります。頭蓋骨を開けて動脈瘤を外側からクリップで挟み込む手術(クリッピング術)と、動脈の中から細い管を動脈瘤の中に入れてコイルを詰める手術(コイル塞栓術)のうち、それぞれ適した方法が選択されますが、当院ではこの治療のどちらも行うことが可能です。

最初の症状が頭痛だけであればいいのですが、場合によっては麻痺や、意識が悪い状態で来られる患者さんもいらっしゃいます。このように、病院に来た時の症状によってくも膜下出血の重症度が決まります。重症な場合は、後遺症を伴ったり死亡率が高くなったりしますが、当初重症であっても治療後に改善する場合もあります。重症度だけで治療をあきらめてはいけません。

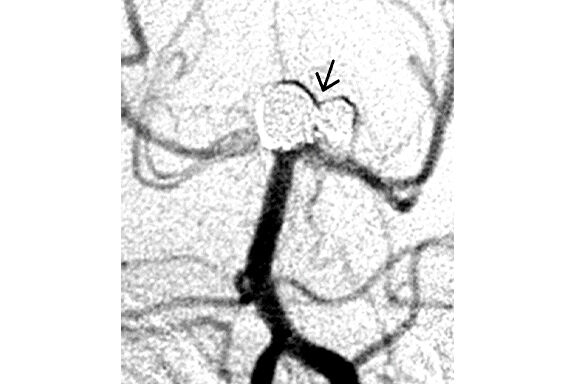

コイル塞栓術の方がクリッピング術より良いと判断されたのでコイルで動脈瘤を塞栓した。コイルが白い塊として認められる。

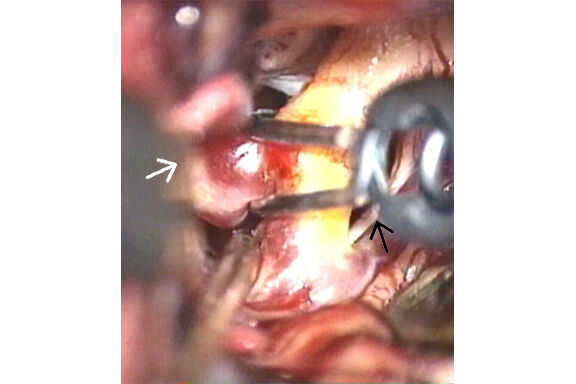

未破裂脳動脈瘤(白矢印)にクリップ(黒矢印)をかけます。

また、最近は脳ドックの普及により、脳動脈瘤と診断されるケースが増えています。このような未破裂脳動脈瘤について、破裂の不安をかかえている方は非常に多いと思います。しかし、多くの小さな脳動脈瘤は、治療の必要性がありません。ご自身がお持ちの脳動脈瘤について相談したい方は当院外来にお越しください。

カナダにおける10の大学関連施設で、1時間以内にピークのあった頭痛を主訴とし他に神経学的異常のない2131例の救急受診患者を対象とした診断に関する研究。132例6.2%がくも膜下出血と診断されたが、「40歳以上」「頚部痛あるいは項部硬直」「目撃者のいる意識消失」「激しい運動中の発症」以上4つの項目のいずれかに該当すれば感度98.5%、特異度27.5%でくも膜下出血と診断され、さらに「急激なピークのある頭痛」「診察時の項部前屈制限」の2項目を追加すれば(=オタワくも膜下出血ルール)感度は100%となる(特異度15.3%)。

評:感度が100%であることがとても重要であり、いずれかに該当するのであれば精査を行ってよいと思われる。

発症2日目以内に最初のCTを撮影した100例のくも膜下出血患者についてCTを経時的に行った。発症5日後には85%、1週間後には50%、2週間後には30%(多くは脳内出血例)がCTで血腫を確認できた。3週後には血腫はCTで確認されなくなった。

評:古い論文だが、激しい頭痛が起きてからすぐ病院にくる必要性を確認できる。

顔の半分がピクピクする、あるいは、顔の半分が痛い、市販の痛み止めが効かない…そんな症状で長年苦しんではいないでしょうか?脳の血管が原因のことがあります。

顔の運動は顔面神経、顔の感覚は三叉神経という神経がそれぞれ受け持っています。これらの神経が脳幹という脳の一部から出る(あるいは入る)場所で、血管に触れることで顔の筋肉の異常運動(あるいは顔の異常感覚「突き刺すような鋭い痛み」)が生じることがあります。これを顔面けいれん(あるいは三叉神経痛)といいます。

これらの病気の治療にはまず薬物治療が行われます。また、ボトックス注射でけいれんを弱めることもできます。しかし、薬が効かない場合には手術を考慮します。

手術は微小血管減圧術といいます。耳の後ろの頭蓋骨を開け、脳幹からこれらの神経が出る(あるいは入る)部分を観察し、血管が触れていれば血管と神経を離します。離す方法は色々あり、接着剤で血管を別のところに張り付ける方法や、ひもで血管を吊り上げる方法、脳幹と血管の間に綿を詰める方法などがありますが、手術をして観察したところで最適な方法を行います。減圧が確認できれば術後の再発はわずかです。術後1週間程度で抜糸でき、その後退院可能となります。

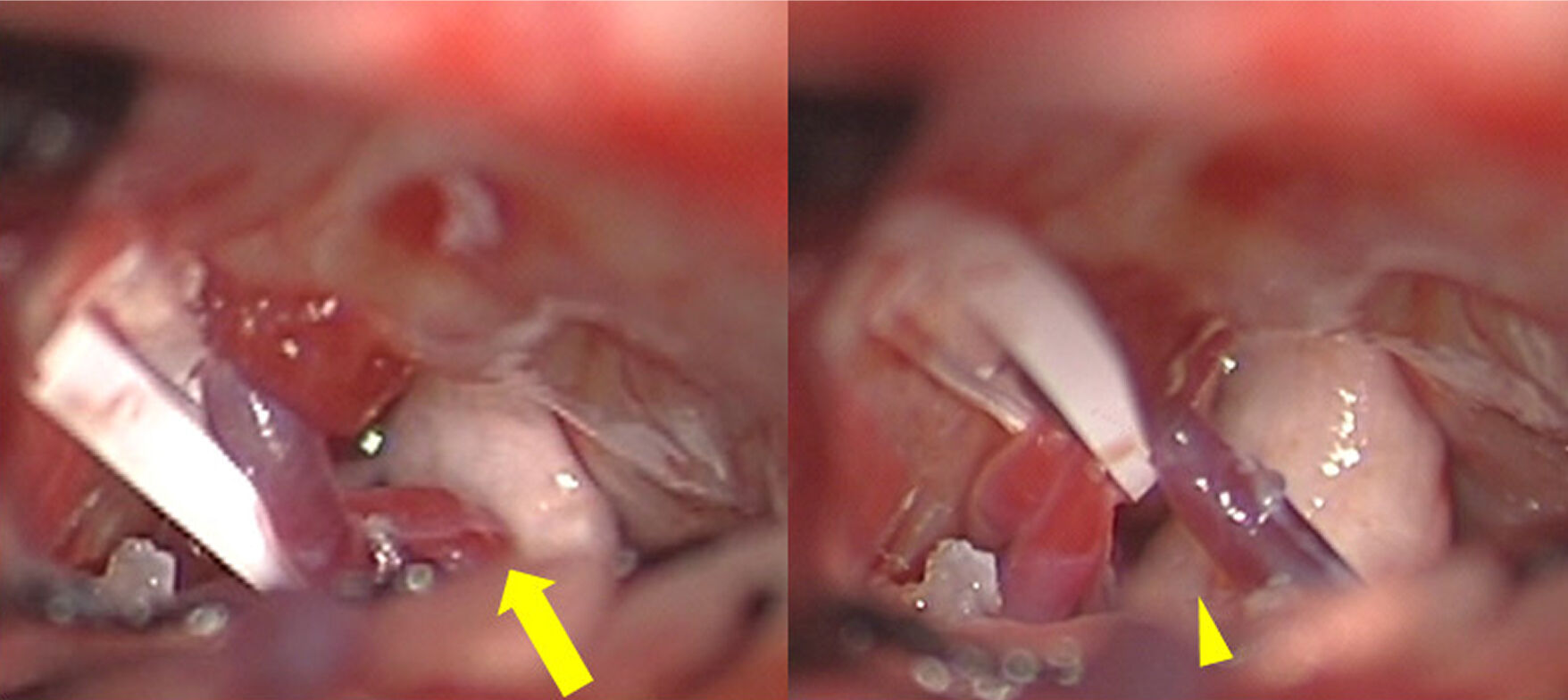

右三叉神経痛の患者さんです。赤い血管が白い神経を右側へ押しているのがわかります(左図)。鮮やかな白いひもで血管を吊り上げ、圧迫が取れました(矢頭、右図)。術後顔面の痛みは全くなくなり、職場復帰しています。

まずはMRI検査で血管と神経が接しているかの診断が必要です。心当たりのある方は一度検査を受けてみてください。

急に手足が動かなくなった、しゃべれなくなった、顔の半分がゆがんでいる…そんな症状が認められたら、すぐ救急車を呼んで病院に来てください。症状がすぐ良くなったとしても、脳梗塞の治療が必要な場合があります。

脳梗塞は脳の血管が詰まって起きる病気です。血管は脳細胞に酸素や栄養のもとになる血液を送っていますので、血管が詰まると脳細胞の機能が止まってしまい、時間が経つと死んでしまいます。こうなるといかなる治療をしても細胞は元には戻りません。脳細胞が死ぬ前に、一分一秒でも早く病院で診断を受け、治療を行う必要があります。

症状が起きて4時間30分以内であれば、詰まっている血のかたまり(血栓)を溶かす薬(rt-PA:組織プラスミノーゲンアクチベーター)が使用できます。しかし、この薬を用いても溶かせない血栓がある程度存在します。また、最近大きな手術をした、重篤な肝障害などがある場合はrt-PAを使うことができません。MRIや脳血管撮影などで太い血管が閉塞している場合には、脳血管内治療の出番になります。(CTやMRI検査で、すでに多くの脳細胞が死んでいると判断できる場合は、これらの治療は行うことができません)

血管内治療では、金網に血栓を引っ掛けて取り除く方法と、大きめの管で吸引してしまう方法の一方を、あるいは組み合わせて血栓を取り除きます。血栓が回収でき、血管がもとの形になり、血液が流れるようになると、脳細胞のダメージを最小限に抑えるように努めます。意識が悪く、完全麻痺であった方が歩いて退院するといったことも決してまれではありません。

治療後には集中治療室で少なくとも24時間の厳重な経過観察が必要です。当院は脳卒中に特化した集中治療室(ストロークケアユニット:SCU)を持っており、脳血管内治療の専門医が24時間365日対応可能です。

脳梗塞が残存してしまった場合、後遺症が残ってしまった場合には、リハビリテーションにより回復を促します。もちろんリハビリテーションにより症状が良くなることもありますが、まずはできるだけ早く病院で治療を受けることをしっかり覚えておきましょう。

また、人間ドックなどで「頚動脈が細い」と言われることがありますが、全く症状が出ていなかったとしても、一度脳神経外科など脳卒中の専門診療科への受診をお勧めします。

頚動脈狭窄が徐々に進行すると、抗血栓薬などの内科的治療を行っても一定の確率で脳梗塞を起こす可能性があります。

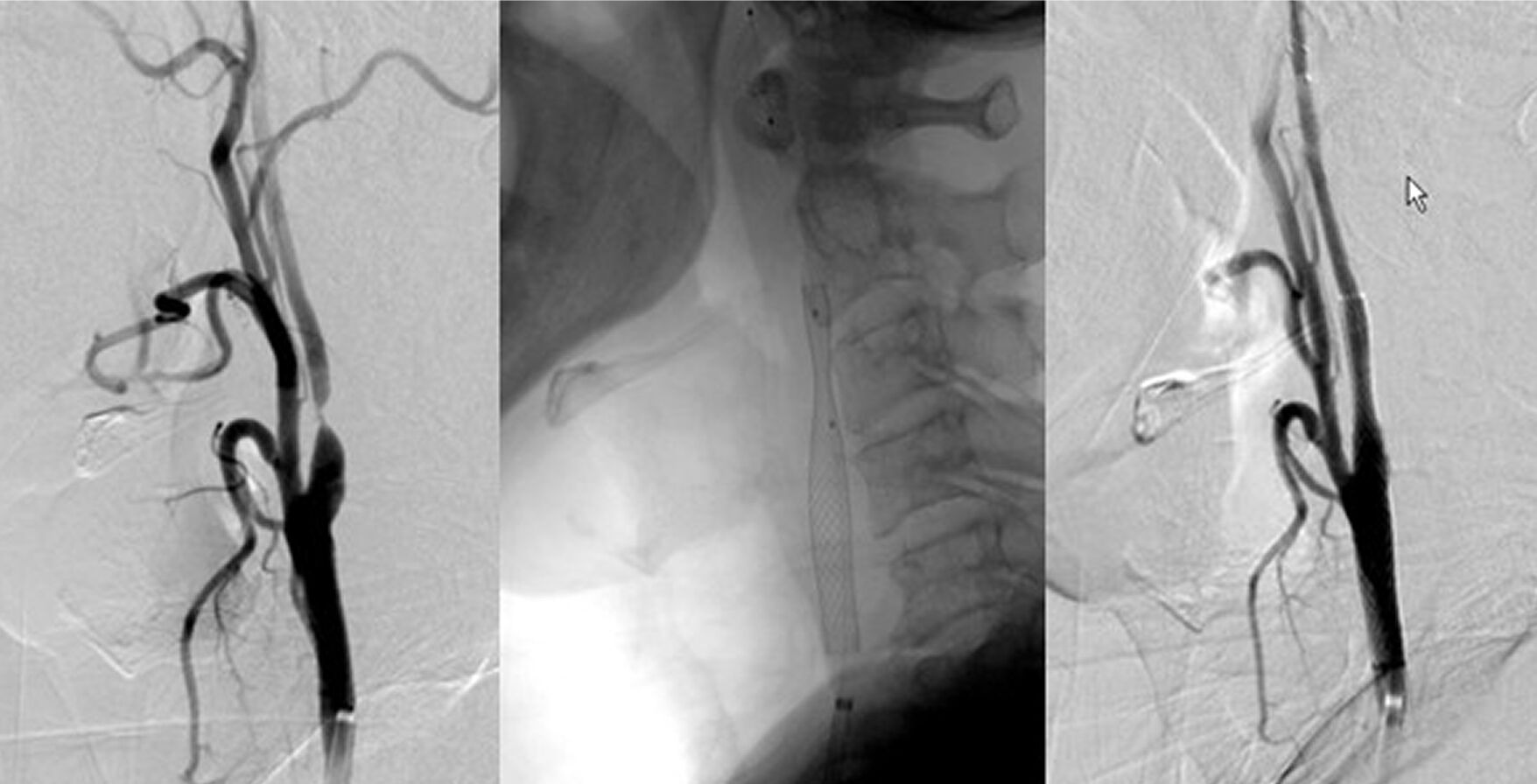

治療法としては、直接頚部ならびに頚動脈を切開し、狭窄している部分を摘出する「頚動脈内膜剥離術」と、血管の中から細い部分を金網で広げる「頚動脈ステント留置術」があります。

それぞれに利点欠点がありますが、当院では脳卒中の外科指導医、脳血管内治療専門医が話し合うことで、患者さんに適した治療を行うことができます。これらの治療は今後の脳梗塞を予防するための手術ですので、患者さんは手術の効果と合併症を十分納得した上で治療を受けていただく必要がございます。

既に一度脳梗塞を起こした側に頚動脈の高度狭窄がある場合は、脳梗塞の予防効果が高いため上記の治療をお勧めしています。

他にも血流の足りていない脳に頭皮の血管をつないで脳の血流を増やす目的で「頭蓋外-頭蓋内血管バイパス術」(浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術)を行う場合がございます。

脳梗塞を予防するためには、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の改善が必須です。このため、降圧薬やスタチン(コレステロール降下薬)、糖尿病に対する薬は飲み続けて頂く必要がございます。また、動脈硬化による脳梗塞に対しては抗血小板薬、心臓の不整脈(多くは心房細動)によってできた血栓が脳血管に詰まってできた脳梗塞(脳塞栓といいます)に対しては抗凝固薬(ワルファリンやDOAC《※》)を内服していただきます。これ以外にも、禁煙の徹底や節酒などを入院中に指導しています。

脳梗塞が完成してしまってはもう手遅れです。普段から生活習慣の改善を心掛け、症状が出た時には救急車を呼んで、すぐにSCUなどの完備された病院に向かいましょう。

DOAC: 直接経口抗凝固薬direct oral anticoagulantの略。以前はNOAC(novel/new oral anticoagulant)と呼ばれていた。非弁膜症性発作性心房細動に適応があり、脳梗塞発症を予防する。ワルファリンに比べて半減期が短く、重篤な出血を起こしにくい性質を持つ。

脳卒中は脳に血液を送る血管がつまったり、破れたりすることで脳の症状が突然あらわれる病気です。つまる場合には脳血栓、脳塞栓、ラクナ梗塞などの病名がつきます。破れた場合には脳出血、くも膜下出血などの病名がつきます。

手足・顔のしびれや麻痺、言葉が出にくい、目が見にくい、急な頭痛、意識がなくなる、などが症状です。

血管がつまった場合を考えてみましょう。

血管の役割は、酸素やエネルギー源を含む血液を脳細胞に届けることです。脳細胞は体のなかのいろいろな細胞の中でもとりわけ傷みやすい細胞で、酸素やエネルギーの源である血液が届かなくなると、短時間で死んでしまいます。また神経細胞の再生は、自然にはほとんど起こりません。

神経細胞ができるだけ傷まないうちに、できるだけはやく血行を再建しなければなりません。治療開始までの時間制限は内科治療では4.5時間以内、血管内治療では8時間以内です。それを過ぎると血行再建はかえって症状を悪化させることがあります。

血管が破裂したら当然出血します。出血がすぐ止まればいいのですが、出血が持続したり、周りの脳や血管を圧迫破壊し、さらにそれらから出血が加わり、全体として拡大することが多いのです。また自然に止血しても再出血の可能性もあります。できるだけ早く治療を開始し、脳を守らなければなりません。

脳卒中と思ったら、すぐに京都駅前の武田病院・脳卒中センターへ

高度な画像解析が可能となった320列CT(東芝社製)、マルチレイアウト大型モニター付きの脳血管造影装置(ドイツ・シーメンス社製)をはじめMRI、MRA、血管エコーなどの医療機器を完備し、術前後の診断並びに血管内治療術中のモニターが可能です。さらにZeiss社製手術用顕微鏡KINEVO、超音波吸引手術装置、術中超音波システム、電気生理学的モニターなどで開頭手術の精密性、低侵襲性を高めるように努めています。

2018年1月からは最新型の神経内視鏡を導入し、低侵襲な内視鏡手術の件数も増加しています。

患者サポートセンター

TEL:075-361-1352(直通) / FAX:075-361-1337

脳卒中センター 特設サイトもぜひご覧ください。

診療時間

9:00〜12:30

受付時間 8:00~12:00

14:00〜16:00

受付時間 13:00~16:00

日曜・祝日・

年末年始(12/30~1/3)

※急患は24時間受付

※診療科によって異なります。診療担当表をご参照下さい。

診療予約

受付時間 9:00~17:00(日・祝日除く)

お困りごとはありませんか?

メニューを閉じる