高橋 周史

- 顧問

当科は、チーム医療で患者さん本位の治療を行うことを基本⽅針とし、あらゆる消化器疾患に対応しています。

当センターでは、チーム医療により患者さん本位の医療を行なうことを基本方針とし、消化管から肝・胆・膵まで、消化器内科領域のあらゆる疾患に対応しています。特に急性期病院の性格上、救急疾患の比率が高く、外科や放射線科などとの連携のもと、腹部救急疾患に対して常に適した医療を提供できる体制を心がけています。

クリティカルパスの積極的活用などにより医療の標準化を進め、継続的に医療の質と安全の評価と改善にも取り組んでいます。また、救急医療や高度な医療を提供する一方で、十分なインフォームドコンセント、適切な栄養管理や緩和医療などによる患者さんのQOL向上、リスクマネジメントといった、医療の基本となる部分も大切にし、院内の各種委員会活動(NST委員会、緩和ケア委員会、クリティカルパス委員会、化学療法委員会など)にも積極的に参加しています。

内視鏡検査(NBI・拡大併用)による診断、超音波内視鏡検査(細径プローブによる早期胃癌・大腸癌の深達度診断)、ポリープ・早期癌に対する内視鏡治療(ポリペクトミー・EMR・ESDなど)、非静脈瘤性消化管出血に対する内視鏡的止血術、食道静脈瘤出血に対する緊急止血術(EVL)、食道・胃静脈瘤に対する待機的治療(APC・B-RTO)、消化管狭窄に対するSEMS(ステント)留置やバルーン拡張術、消化管異物に対する内視鏡的摘出術、内視鏡的胃瘻造設および交換術などを行っています。

また、カプセル内視鏡を使用した小腸病変の検索や大腸CT(CT-colonoscopy)を使用した大腸病変の検索など低侵襲な消化管検査にも注力しています。

CTやMRCPなどの各種画像検査により的確な診断を行うとともに、急性胆嚢炎や胆管炎、悪性疾患や結石嵌頓による閉塞性黄疸に対する各種ドレナージ術(PTGBA・PTCD、ENBD、EBDなど)、総胆管結石に対するEST・EPDを併用した経乳頭的切石術、悪性胆道狭窄に対するSEMS(ステント)留置などを行っています。

潰瘍性大腸炎・クローン病の患者さんに対して一般的な内服治療・経過観察を行うとともに、難治例に対しては生物学的製剤や分子標的製剤などを使用した治療を適宜行っています。

外科的に切除不能な進行消化器悪性腫瘍に対する化学療法も積極的に行っており、症例に応じて分子標的製剤や免疫チェックポイント阻害剤を併用しています。近年、ほとんどの症例で専用の化学療法室を使用した外来治療を行っています。

大腸がんにかかる人(罹患数)は急増しており、食生活の欧米化が大きな要因と考えられています。また全がんによる死亡数のうち、大腸がんが女性では第一位、男性では第三位となっています。

大腸がんは早期発見できれば治療成績は非常に良く、無症状のうちに検査することが重要となります。

大腸がんに対する一次検診として行われる便潜血検査は、非侵襲的・安価簡便で、有用性も証明されています。便潜血検査にて陽性となった場合には大腸内視鏡検査による二次精密検査が必要ですが、心理的・身体的負担が高く、実際に検査を受診する割合は50%程度にとどまっているとのデータがあります。

CTによる大腸検査であり、ある程度の洗腸処置および専用の炭酸ガス自動注入器による大腸拡張を行い、高性能CTで撮影します。ワークステーションで専用の大腸解析ソフトによりさまざまな再構成画像を作成し、評価します。

CTコロノグラフィーは1994年に最初に報告され、その後欧米でその有用性や検査精度が大規模に証明された結果、急速に普及し、米国がん協会等の合同ガイドラインでも50歳以上の大腸がん中リスク者のスクリーニング検査として、5年に一回の実施が推奨されるに至っています。

2003年Pickhardtらの報告によると、10mm以上のポリープ検出率は93.8%、特異性は96.0%と、内視鏡検査と遜色ない結果でした。5mm以下の小さなポリープや平坦な病変は検出しにくいですが、一方で5mm未満のポリープが悪性であることは少ない(0.1%程度)とされています。なお、内視鏡検査と異なり、CTコロノグラフィーでは腫瘍の色調・表面構造の詳細な検討や、組織をとって(生検)病理診断を行うことはできません。

内視鏡検査より少量の下剤服用で済みます。また大腸の拡張には注入量や腸管内圧の安全を保つ専用の炭酸ガス自動注入器を使用します。

X線被ばくに関しては、CT装置の進歩や逐次近似応用画像再構成法などの被ばく低減技術により、バリウム注腸X線検査よりも少なくてすむようになっています。

大腸内視鏡検査に置き換わるものではありません。これまで大腸の検査をためらってきた方々の選択肢のひとつとなり、大腸検査の受診率向上、ひいては早期発見治療により大腸がんで亡くなる人がもっと減ることを願っています。

以上のような方々に、大腸CT検査はおすすめです。消化器内科へご相談ください。

カプセル内視鏡検査は、超小型のカメラを内蔵した直径11mm、長さ26mmのカプセルを、水分と一緒に口から飲み込むだけの内視鏡検査です。

小腸は、全長が6m~7mと、体の中で最も長い臓器で、従来の内視鏡では届かなかったため小腸病変の検査ができず、造影検査やCTなどのX線検査に頼っていました。カプセル内視鏡の導入によって、「暗黒の大陸」といわれた小腸の粘膜が詳細に診ることができるようになりました。また、悪性腫瘍だけではなく原因不明の消化管出血や腹痛などに対しても的確な診断につながります。

通常の内視鏡検査では、視野確保するために空気で消化管を拡張し、挿入時(口、鼻)などに痛みや違和感を生じる心配がありますが、カプセル内視鏡では苦痛が軽減されます。

ただし、生検や腫瘍切除などはできません。

検査の前日

消化の良い食事を検査8時間前までに取り、その後の飲食はお控えください。

検査の当日

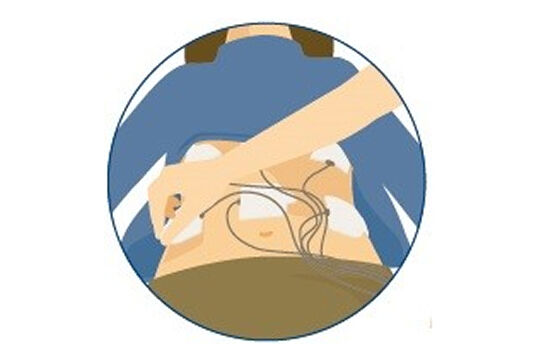

1.センサーを貼る

2.カプセルを嚥下

3.検査中

4.検査終了

原則として下記のスケジュールに沿って検査を実施しておりますが、いずれの検査も必要に応じて随時対応が可能です。

| 午前 | 午後 | |

|---|---|---|

| 月 | US・GF | CF |

| 火 | US・GF・Angio | CF・ERCP・Angio・RFA |

| 水 | US・GF | CF・ERCP・その他 |

| 木 | US・GF | CF・その他 |

| 金 | US・GF | CF |

| 土 | 第1・3週 GF |

日曜は実施していません。

| 外来患者総数 | 10,663名 |

|---|---|

| 入院患者総数 | 5,599名 |

| 平均在院日数 | 7.2日 |

| 上部消化管内視鏡検査数 | 2,437件 | |

|---|---|---|

| 下部消化管内視鏡検査数 | 881件 | |

| 超音波内視鏡検査数 | 8件 | |

| 上部消化管・早期癌など内視鏡治療数(ESD・EMR総数) | 60件 | |

| 下部消化管ポリープ・早期癌など内視鏡治療数(EMR、ESD総数) | 397件 | |

| 内視鏡的止血術(EIS、EVLなどを含む) | 273件 | |

| PEG(造設及び交換) | 119件 | |

| 造設 | 11件 | |

| 交換 | 108件 | |

| 内視鏡下嚥下機能評価 | 7件 | |

| 内視鏡的イレウス管留置術(上下部) | 25件 | |

| 内視鏡的胆管膵管造影・処置(EST・EBD・ステント留置) | 181件 | |

| 消化管(食道、胃、十二指腸、大腸)ステント留置術 | 8件 | |

| 腹部超音波検査数 | 3,111件 | |

| 造影(US) | 5件 | |

| 各種超音波下穿刺処置(PTCD、PTGB A/D、RFA、PEITなど) | 53件 | |

| 肝動脈塞栓術 | 2件 | |

| カプセル内視鏡 | 4件 | |

チーム医療を原則としており、毎週月曜日に当科、外科、放射線科、検査科のスタッフで症例検討会(消化器カンファレンス)を開催し、新入院患者さんの紹介と方針の確認、術前患者さん・術後患者さんの報告、診断あるいは治療難渋例のコンサルトなどを行なっています。

また、当科の入院患者さんについては、随時ミーティングを行ない情報共有しています。

クリティカルパスを積極的に導入し、インフォームドコンセントの充実、業務の効率化、チーム医療の推進などを図りつつ、バリアンス分析により医療の質の評価と改善を行なっています。

現在運用されているパスは22種類。クリティカルパスの対象となっている疾患・処置以外に対しても診療手順の標準化を順次進めています。今後治療のアウトカム評価とそれに基づく改善が継続的に可能となる体制作りを進めています。

内視鏡検査や処置などにおける安全管理は、患者さんを含めたチームで行なう必要があるという視点より、インフォームドコンセントの充実、医師のみならずコメディカル・スタッフの教育体制の定着、情報が共有できるシステムの構築などを重視しています。

医師、看護師、薬剤師、栄養士、検査技師、医事課職員などによる消化器ワーキンググループを結成し、定例会や勉強会を開催し、クリティカルパスの作成、バリアンス分析による改定などを行なっています。

さらに、随時患者さんにアンケート調査を行ない、結果を医療の改善に反映させるように努めています。

学会ガイドラインを参考にして、スタンダードプリコーションの遵守、すなわち感染症の有無にかかわらず、検査後全例に内視鏡の洗浄・消毒を行なっています。さらに、その消毒方法の確実性を、内視鏡洗浄液の培養検査により確認も行なっています。

また、各種処置具は可能な限りディスポーザブル製品を使用しています。抗生物質については、クリティカルパスによりエビデンスに基づいた薬剤の選択、使用量、使用期間の設定を行ない、乱用防止に努めています。

医療の基本である栄養管理も重要視しており、慢性肝疾患、膵炎、炎症性腸疾患の患者さんはもとより、すべての入院患者さんの栄養管理にも力を入れています。これにより、病態の改善・維持、QOLの改善・維持、術前の患者さんにおいては術後合併症の減少などを図っています。

また、高齢化に伴い嚥下障害症例が増加しているため、嚥下機能評価研修会修了医師が積極的に嚥下内視鏡(VE)を施行して、適切な嚥下訓練や胃瘻造設につなげています。

院内の栄養サポートチーム(NST)においても、指導的役割を果たしています。

がん患者さんに対しては、必要に応じて早期より的確な緩和ケアを提供できるよう心がけています。院内の緩和ケアチームの活動にも積極的に参加しています。

対象としては各種腹部救急疾患を中心に臨床研究を行なっており、日本消化器内視鏡学会、日本消化器病学会、日本腹部救急医学会、日本内科学会などでその研究成果の発表を行なっています。過去、一般演題以外にシンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップなどでの発表の実績があります。

治験については、大学病院(京都府立医科大学)や多施設共同の臨床研究にも参加しています。

まず、患者さん本位の医療を行うという基本姿勢のもと、患者さん・医師の良好な関係の構築、チーム医療の意義の理解と実践を可能とすることを目標にしています。内科全般の基本的知識・技術の修得を必須とした上で、消化器内科医としてのより専門性の高い知識・技術の修得をめざしています。

具体的には、救急疾患を含む内科疾患全般に対する初期対応を可能とし、消化器疾患においては、ガイドラインに沿った知見を含む専門性の高い知識までを習得するとともに、技術面では各種X線下造影検査、超音波検査、緊急を含む内視鏡検査・処置技術の修得を必須としています。

次のステップでは、さらに各種内視鏡治療(粘膜切除術、止血術、ステント留置、十二指腸乳頭切開術、切石術、バルーン拡張術、異物除去、その他)、各種インターベンションにも積極的に取り組んで技術の向上を図ります。それぞれの目標症例数を設定(詳細は研修指針参照)して効率的な研修をめざしています。さらに、消化器関連の各種学会、研究会へ積極的に参加するだけではなく、自らも症例報告や臨床研究の成果を発表することを義務づけています。

また、コメディカル・スタッフに対する教育にも力を入れており、消化器ワーキンググループ(前述)で勉強会を開催したり、コメディカル・スタッフの各種勉強会の講師を積極的に務めたりしています。

標準化による医療の質・安全の評価と改善を継続的に行なっていきます。

また、地域の中核医療施設として、ハード、ソフト両面の一層の充実を図るとともに、医療連携推進の立場にたって、基本的な医療から高度医療まで地域の幅広いニーズに迅速、確実かつ安全に対応できる体制づくりを進めます。さらに、地域全体で質・安全性の高い医療の提供が可能となる地域医療ネットワークの構築にも貢献します。

医師は日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本腹部救急医学会、日本消化管学会、日本内科学会、日本臨床栄養代謝学会などに所属しており、日本消化器病学会指導医・専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医、日本内科学会指導医・総合内科専門医・認定医などの有資格者が在籍します。

また、施設としても、日本消化器病学会認定施設、日本消化器内視鏡学会指導施設、日本がん治療認定医機構認定研修施設、日本静脈経腸栄養学会認定教育施設です。

診療時間

9:00〜12:30

受付時間 8:00~12:00

14:00〜16:00

受付時間 13:00~16:00

日曜・祝日・

年末年始(12/30~1/3)

※急患は24時間受付

※診療科によって異なります。診療担当表をご参照下さい。

診療予約

受付時間 9:00~17:00(日・祝日除く)

お困りごとはありませんか?

メニューを閉じる